A história da Grécia Antiga é dividida nos períodos Pré-Homérico, Homérico, Arcaico e Clássico. No Período Pré-Homérico, antes do estabelecimento da civilização grega propriamente dita, houve o povoamento da ilha de Creta e da Península Balcânica por povos indo-europeus, também chamados de arianos, e a formação das civilizações cretense e micênica.

Os primeiros tempos da civilização cretense são narrados pela lenda de Teseu e do Minotauro. A lenda diz que o rei da ilha, Minos, vivia uma época de crise quando pediu que os deuses lhe enviassem uma oferenda para ser sacrificada em prol de sua soberania. Atendendo a prece, Poseidon fez com que um touro saísse do mar; porém, o rei acabou encantado com a beleza do animal e desistiu de sacrificá-lo. Decepcionado com a quebra do acordo, Poseidon decidiu punir Minos, fazendo com que sua esposa, Pasífae, se apaixonasse pelo touro e dele ficasse grávida. O produto desse cruzamento bestial foi um monstro, metade homem, metade touro — o Minotauro. Ao saber disso, Minos consultou o oráculo de Delfos, sendo instruído a construir um labirinto no qual a fera foi aprisionada.

Enquanto isso, um dos filhos de Minos foi morto, após suscitar a inveja do rei da cidade de Atenas, Egeu, com seu desempenho nos jogos panatenaicos. Minos se vingou obrigando os atenienses a, anualmente, fornecer sete moços e sete moças para alimentar o Minotauro. Tal opressão chegou ao fim quando o filho de Egeu, chamado Teseu, foi mandado a Creta para enfrentar o monstro. Teseu partiu em um navio com velas negras, deixando acertado com o pai que, caso sobrevivesse, voltaria no mesmo navio, só que com velas brancas. Chegando em Creta, Teseu conheceu e ganhou o amor de uma filha de Minos, Ariadne, e junto a ela se dirigiu ao labirinto do Minotauro. Lá, Teseu fez Ariadne segurar um novelo de lã e entrou no labirinto desenrolando o novelo. O fio de lã ajudou Teseu a sair do labirinto depois de matar o Minotauro. Em seguida, Teseu abandonou Ariadne, e ela se casou com o deus Dionísio. Na volta para Atenas, Teseu, muito animado por seu sucesso, esqueceu de trocar as velas negras do navio em que estava, fazendo com que seu pai pensasse que tinha perdido o filho e, inconsolável, se lançasse no mar — desde então, chamado de Mar Egeu. Teseu sucedeu seu pai no trono e fortaleceu Atenas, firmando-a como uma das principais cidades da Grécia.

Lendas à parte, a civilização cretense, ou minóica, que habitou a ilha de Creta, foi a primeira civilização europeia (com início em aproximadamente 2000 a.C.) e a primeira do mundo a não se desenvolver na planície de inundação de um rio. Os cretenses plantavam azeitona, trigo e uva, criavam carneiros nos pastos das montanhas e pescavam. Grande parte do que produziam era exportada para o Egito, Síria e Chipre. Creta dominou o comércio marítimo no Mar Mediterrâneo e estendeu sua influência à Grécia Continental. Com as riquezas obtidas, foram erguidos grandes palácios reais decorados com afrescos — existem ruínas de quatro deles, o maior em Cnossos. Esses palácios não eram cercados por muralhas, diferentemente do que acontecia no continente, provavelmente porque os cretenses não se preocupavam com invasões. Além das construções, eles deixaram cerâmicas finas e utensílios de ouro e bronze. Mas o principal produto da criatividade cretense foi a elaboração de uma forma de escrita, chamada pelos linguistas de linear A, ainda não decifrada.

Em relação às práticas religiosas, provavelmente os minoicos cultuavam vários deuses, mas, devido à escassez de vestígios, não se sabe muito acerca do panteão deles. Acredita-se que eles cultuavam a “Grande Mãe”, deusa da fertilidade, o que sugere uma organização matriarcal da sociedade.

Após sobreviver a incêndios, provavelmente causados por guerras ou terremotos, e intempéries naturais (incluindo as consequências de uma enorme erupção vulcânica na ilha vizinha de Thera, atual Santorini), finalmente a civilização minóica foi conquistada, em 1450 a.C., dando lugar aos micênicos. Esse povo teve origem com os invasores aqueus, que se estabeleceram inicialmente na Grécia continental e começaram a construir pequenas cidades fortificadas — a mais importante delas era a de Micenas. Tais cidades eram cercadas por sólidos muros defensivos e abrigavam palácios onde residiam o rei e a aristocracia guerreira que possuía a terra e dominava camponeses e escravos. Os aqueus foram seguidos pelos jônios, eólios e dórios. Juntos, esses quatro povos constituem os antepassados dos antigos gregos.

Os micênicos ocuparam Creta, herdaram elementos da cultura minoica, principalmente a escrita, as artes e a arquitetura, e deram continuidade ao comércio marítimo dos minoicos, indo até a Sicília e a Itália. Também anteciparam o processo de colonização grega estabelecendo algumas colônias para facilitar o comércio.

A escrita herdada dos cretenses pelos micênicos evoluiu para um ancestral do grego (Linear B), que os estudiosos conseguiram decifrar, revelando que os micênicos já cultuavam muitos dos deuses gregos tradicionais, incluindo Poseidon, Apolo e Zeus. As divindades gregas não eram consideradas imaculadas e perfeitas, mas eram um reflexo da própria população, apresentando qualidades e defeitos semelhantes aos dos humanos, com a diferença de que eram infinitamente mais poderosas e imortais. Mais tarde, surgiu a crença de que doze deuses (os deuses olímpicos) habitavam o monte Olimpo, um lugar real e próximo aos humanos.

Assim como qualquer mitologia, o conjunto de crenças dos gregos antigos servia para explicar a origem do mundo, do ser humano e os fenômenos da vida e da natureza. De acordo com a cosmogonia grega, o mundo teve início com o casal Urano e Gaia. Urano (o Céu) permanecia unido a Gaia (a Terra). Dessa união nasceram os titãs, que Gaia tinha dificuldade em dar à luz. Infeliz com os filhos aprisionados, Gaia ajudou um deles, Cronos, a castrar o pai. Com isso, o Céu se separou da Terra, uma metáfora que representa a origem do mundo. Cronos passou a reinar, mas, com medo de perder o poder, devorava os filhos que tinha com a titã Reia. Um deles, Zeus, escapou desse destino e derrotou Cronos em uma grande batalha, dando início à era dos deuses.

Zeus (nome romano: Júpiter) é o deus supremo da mitologia grega. Governante do universo, utiliza os relâmpagos fabricados pelos ciclopes (gigantes ferreiros de um olho só). Entre seus irmãos, Hades (Plutão) é o deus do mundo subterrâneo, onde as almas dos mortos chegam após atravessar o rio Estige no barco de Caronte. Os bons são mandados para uma espécie de paraíso verde e florido chamado Campos Elíseos, enquanto os maus vão para uma espécie de inferno profundo, úmido e frio, chamado Tártaro, cuja porta é guardada pelo cão de três cabeças Cérbero. Mais velho do que Zeus e Hades, Poseidon (Netuno) é o deus do mar, responsável por tempestades e terremotos. Deméter (Ceres) é a deusa da colheita e Dionísio (Baco) é o deus do vinho, das festas e do teatro.

Zeus teve vários relacionamentos com deusas e humanas. Com sua primeira esposa, Métis, teve Atena (Minerva), deusa da sabedoria. Métis é vítima dos ciúmes de Hera, terceira esposa de Zeus, divindade do matrimônio e do parto que costuma ter um comportamento vingativo para com as demais esposas de seu marido. Entre os filhos de Zeus e Hera, Ares (Marte) é o deus da guerra e Hefesto (Vulcano) é o deus do fogo e da forja. A esposa de Hefesto é Afrodite (Vênus), deusa do amor e da fertilidade. De acordo com Hesíodo, Afrodite nasceu das espumas que surgiram quando os órgãos genitais de Urano caíram na água do mar. Para Heródoto, ela na verdade era filha de Zeus com Dione, deusa das ninfas — estas eram divindades secundárias, habitantes dos campos, florestas e mares, associadas à fertilidade. Afrodite teve casos extraconjugais, inclusive com Ares, com quem teve Eros.

Fruto do relacionamento entre Zeus e uma titã, Apolo (Febo) é o deus do Sol, das artes, da medicina e da música. Sua irmã gêmea, Ártemis (Diana), é a deusa da caça. Com a deusa Maia, Zeus teve Hermes (Mercúrio), divindade protetora dos viajantes e mercadores.

Parte dessas crenças já fazia parte da cultura micênica, mas a narrativa completa só foi escrita na obra Teogonia, do poeta Hesíodo, entre os séculos VIII e VII a.C.

Antes de sucumbir, os micênicos supostamente ainda tiveram grandes conquistas. Segundo algumas narrativas, eles participaram da Guerra de Tróia (na atual Turquia) por volta de 1200 a.C. O motivo foi o rapto de Helena, esposa do rei Menelau de Esparta, por Páris, príncipe de Tróia. O irmão de Menelau era Agamenon, rei de Micenas. Esses acontecimentos foram registrados nos poemas épicos Ilíada e Odisseia. A Ilíada aborda os últimos anos do conflito, mas não fala sobre o famoso episódio em que os gregos deram um grande cavalo de madeira de presente para os troianos, que o aceitaram e o deixaram entrar em sua cidade, e, quando anoiteceu, soldados gregos saíram do cavalo e atacaram, vencendo a guerra. Essa estratégia é mencionada, apenas de passagem, na Odisseia, cujo tema principal é a vida do herói Ulisses após a guerra e seu retorno para casa, quando ele descobriu que, durante sua ausência, sua esposa, Penélope, havia sido assediada por vários pretendentes, os quais foram mortos como vingança. A Ilíada e a Odisseia ainda são muito estudadas por historiadores atualmente, embora não se saiba com precisão o que é fato e o que é ficção dentro desses poemas. Além disso, embora os gregos acreditasse que esses poemas fossem obra de um único e brilhante poeta, chamado Homero, hoje sabe-se que a Ilíada e a Odisseia são frutos de uma longa tradição oral, mantida viva graças aos aedos, recitadores de poemas viajantes que declamavam os episódios da guerra de Tróia e as aventuras de Ulisses, acompanhados por música. Foi assim que os relatos atravessaram as gerações, embora tenham sofrido muitas alterações. Só mais tarde, em cerca de 550 a.C., os poemas foram escritos pela primeira vez.

De qualquer maneira, Micenas viu seu fim chegar em cerca de 1120 a.C., pouco tempo depois da data atribuída à vitória na Guerra de Tróia. A causa da queda é desconhecida, mas pode estar associada a invasões por povos do Mar Egeu. Essa suposta confederação de povos marinheiros invadiu diferentes regiões do mundo antigo até ser derrotada pelo faraó Ramsés III.

Com a destruição dos palácios micênicos, ocorreu um empobrecimento cultural e a escrita deixou de ser praticada por cerca de 400 anos. Teve início o Período Homérico, assim chamado porque as principais fontes de informação sobre o período são as obras atribuídas a Homero. Em relação à organização política, houve um processo de descentralização do poder, em que o governo baseado na autoridade do rei foi substituído pelos genos — grupos familiares e unidades produtivas isoladas baseadas na agricultura. As terras férteis eram divididas de acordo com a vontade dos patriarcas, originando uma forma hereditária de aristocracia. Mais tarde, no Período Arcaico, devido a problemas relacionados à falta de terras e de oportunidades, houve uma expansão da colonização grega, o que favoreceu indiretamente o surgimento dos primeiros filósofos, pois, a partir do século VII a.C., a expansão do artesanato e do comércio na Grécia levou à construção de centros de distribuição comercial nas colônias, aumentando o bem-estar nesses locais. Foi nessas colônias onde a filosofia teve início.

Outro motivo para o surgimento da filosofia foi a existência de religiões esotéricas. Existiam dois tipos de religião na Grécia: as exotéricas e as esotéricas. As primeiras eram públicas, enquanto às segundas tinham acesso apenas os iniciados. Uma das religiões esotéricas era o orfismo, que acreditava na imortalidade da alma (ideia herdada por muitas escolas filosóficas posteriores) e que não tinha sacerdotes nem textos sagrados, favorecendo debates internos. Como uma característica da filosofia é o apreço pelo debate e pelo intercâmbio de ideias, a religião órfica estimulou o início da filosofia.

Os primeiros filósofos, oriundos da colônia grega de Mileto, dedicaram-se à busca pela arkhé, substância que daria origem a toda a realidade. Tales, observando que a umidade é necessária para toda forma de vida germinar e crescer, que as sementes são úmidas, que os alimentos que sustentam a vida são suculentos, e que, por outro lado, as coisas mortas secam, concluiu que a arkhé corresponde à água. Para ele, a água é o princípio de tudo o que existe. Já para o conterrâneo de Tales, Anaximandro, a arkhé é uma substância infinita, inefável e incorruptível, que ele chama de ápeiron. As ideias de Anaximandro foram continuadas por seu discípulo, Anaxímenes, que reafirmou a natureza ilimitada da arkhé, mas, diferentemente de Anaximandro, identificou-a com algo concreto, o ar. De acordo com Anaxímenes, o ar, rarefazendo-se, torna-se fogo; condensando-se, torna-se vento, nuvem, água, terra, pedra e assim por diante, dando origem a todas as coisas. A grande mobilidade do ar explicaria as mutações encontradas na natureza.

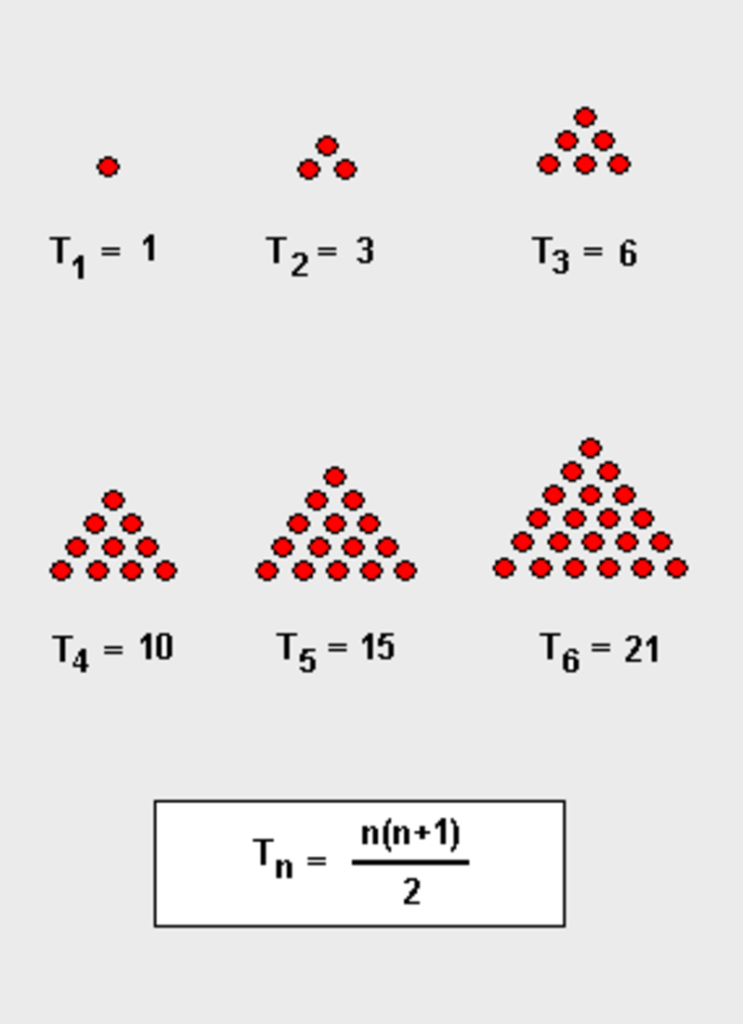

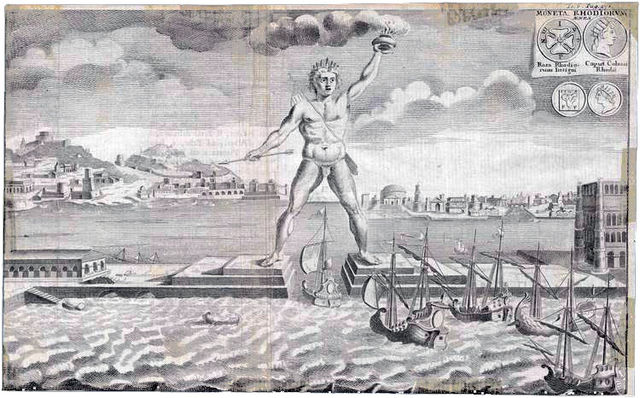

Posteriormente, Pitágoras, da colônia de Samos, afirmou o princípio de tudo o que existe no número e na harmonia. Para Pitágoras, a matéria é formada por mônadas, partículas minúsculas que, reunidas, dão forma aos corpos. Isto é, assim como os números são formados por quantidade e arranjo de unidades, também os corpos são formados por quantidade e arranjo de mônadas. Pautado nessa ideia, Pitágoras fundou, em Crotona (no sul da atual Itália), uma escola filosófica e mística, sendo seu primeiro líder, e cujos discípulos ficaram conhecidos como pitagóricos.

Pitágoras e sua escola acreditavam na possibilidade de descrever o Universo matematicamente, por meio de razões entre números, e encontraram muitas expressões dessa ordenação matemática do Cosmos, como os números triangulares e quadrados , formados por mônadas e expressos por fórmulas simples; o célebre teorema que hoje leva o nome de Pitágoras, segundo o qual a hipotenusa 𝑎 e os catetos 𝑏 e 𝑐 de qualquer triângulo retângulo satisfazem 𝑎2=𝑏2+𝑐2; e, na música, eles descobriram as razões que, no monocórdio (instrumento de uma corda só), produzem determinadas notas musicais.

Contudo, a fé dos pitagóricos nos números não durou para sempre. A descoberta da incomensurabilidade entre o lado e a diagonal do quadrado, isto é, em termos modernos, a existência do irracional √2, fê-los perceber que nem tudo podia ser expresso por números inteiros ou razões entre eles. Conta-se que o descobridor desse fato, chamado Hipaso de Metaponto, foi assassinado pela irmandade dos pitagóricos.

Para contornar a dificuldade surgida em relação às mônadas, em Éfeso (outra colônia grega), Heráclito propôs uma resposta original, mudando os rumos da investigação. Enquanto, para os filósofos que o precederam, a investigação se baseava na existência de um elemento único e universal (a arkhé), para Heráclito, o aspecto fundamental da realidade é a mudança constante sofrida por todas as coisas mediante a ação do fogo. O mundo heraclitiano é explicado pelo devir, pela tensão de contrários, que se chocam, originando o movimento dos acontecimentos.

Na mesma época, Parmênides de Eleia, um dissidente da escola pitagórica, criticou fortemente a insistência dos pitagóricos na ideia de mônada, e defendeu as ideias de homogeneidade e continuidade. Em seguida, seu discípulo Zenão de Eleia formulou paradoxos que abalaram de vez a ideia das mônadas. O paradoxo da flecha demoliu a possibilidade de existir uma quantidade finita delas num segmento de reta, pois, se fosse assim, a ponta de uma flecha percorrendo esse segmento, ao passar entre duas mônadas consecutivas, ficaria imóvel, donde o movimento seria uma sucessão de imobilidades, o que não faz sentido. Já o paradoxo de Aquiles e a tartaruga descartou a possibilidade de as mônadas em um segmento serem infinitas, pois, nesse caso, sendo dada uma vantagem inicial à tartaruga numa corrida contra Aquiles disputada sobre esse segmento, quando Aquiles alcançasse a posição original da tartaruga, esta teria avançado um pouco; e quando Aquiles alcançasse a nova posição da tartaruga, novamente esta teria progredido, e o processo continua infinitamente, pois estamos supondo a existência de infinitas mônadas no segmento, donde se conclui que Aquiles nunca alcançaria a tartaruga, o que vai de encontro com a realidade.

Os paradoxos de Zenão instalaram o horror ao infinito e ao movimento entre os gregos e fizeram com que os números fossem subordinados à geometria. A matemática grega se tornou qualitativa e estática. Essa situação foi aliviada por Arquimedes, mas só foi totalmente resolvida vinte séculos depois.

Aos poucos, a efervescência cultural que estava acontecendo nas colônias gregas chegou nas cidades-Estado que se formaram no continente, também no Período Arcaico, quando os antigos genos uniram-se em entidades maiores. Nessas cidades-Estado, também chamadas de póleis (plural de pólis), a escravidão era a forma de trabalho dominante, responsável por sustentar os aristocratas (entre os quais, principalmente em Atenas, vários filósofos, contrários aos sofistas que ensinavam quem pudesse pagar por isso), mas também existiam comerciantes e artesãos.

Duas póleis ficaram mais famosas: Esparta e Atenas. Esparta era uma pólis famosa por seu caráter militar. O governo era uma diarquia, composta por dois reis. A população era dividida em estratos. Os espartanos (ou esparciatas) descendiam dos primeiros habitantes da cidade (os dórios), possuíam terras, detinham poder político, militar e religioso e eram os únicos considerados cidadãos. Vinte e oito espartanos com mais de 60 anos formavam a Gerúsia, responsável pela elaboração das leis. Espartanos com mais de 30 anos formavam a Ápela, que elegia membros da Gerúsia. Havia também 5 vigilantes, chamados éforos, que organizavam reuniões da Gerúsia e da Ápela e fiscalizavam a população.

Além dos cidadãos, existiam os periecos, homens livres dedicados ao comércio e ao artesanato, sem direitos políticos, e os hilotas, escravos considerados propriedade estatal que formavam a camada mais numerosa e explorada da sociedade. Eles trabalhavam na agricultura para sustentar toda a população espartana. Não raro ocorriam revoltas de hilotas, que eram combatidas por meio das criptias — exercícios de extermínio praticados por jovens guerreiros em formação.

Na sociedade espartana, considerava-se dever das mulheres gerar filhos saudáveis para serem os próximos guerreiros. Assim que uma criança nascia, ela era conduzida à presença de um grupo de anciãos para ser examinada. Se julgada saudável, era poupada; se os anciãos encontrassem alguma deficiência nela, a criança era sacrificada sendo atirada em um precipício. Os meninos saudáveis eram criados pelas mães até completarem 7 anos, quando iam morar em acampamentos do Estado. Lá, a partir dos 12 anos, eram submetidos a uma rígida educação que os preparava para a guerra. Recebiam pouca comida, uma única túnica para vestir e dormiam sobre esteiras no chão.

Além de Esparta, outra pólis famosa da Grécia foi Atenas, o berço da democracia ocidental. Essa cidade foi erguida pelos jônios a poucos quilômetros do mar Egeu e era dotada de portos naturais — o mais importante deles era o do Pireu —, o que estimulou a navegação e o comércio marítimo. Em relação à organização política, Atenas viveu tensões sociais que levaram à instauração de diversas formas de governo, como a monarquia, a aristocracia, a tirania, a democracia e a oligarquia.

Inicialmente, Atenas era governada por reis. De acordo com a tradição, quando os dórios, o mesmo povo que deu origem aos espartanos, marcharam contra Atenas, o então soberano da cidade, chamado Codro, consultou o oráculo de Delfos e ficou sabendo que o lado cujo rei morresse sairia vitorioso. Ele então entrou no campo inimigo, foi morto e a profecia se cumpriu com o recuo dos dórios. Com isso, Atenas ficou a salvo dessa influência belicosa e tomou rumos muito diferentes dos de Esparta.

Com a morte de Codro, Atenas deixou de ser uma monarquia e criou-se a instituição do Arcontado. De acordo com Aristóteles, na Constituição de Atenas, essa instituição foi reformada várias vezes ao longo da história. A princípio, os mandatos eram vitalícios; depois, passaram a ter duração de 10 anos. Finalmente, o Arcontado passou a ser formado por nove arcontes, cada um com mandato de um ano, sendo três principais — o arconte epônimo (o magistrado supremo), o polemarca (comandante das forças armadas) e o arconte basileu (responsável pelas cerimônias cívicas e religiosas) — e seis ajudantes, encarregados da justiça, chamados thesmothetai (plural de thesmothete). Os arcontes eram escolhidos entre os aristocratas, nobres nascidos em Atenas e possuidores de terras e escravos. Ao deixar o arcontado, o nobre passava a fazer parte do Areópago, um conselho com poderes legislativos e judiciários que se reunia no monte dedicado ao deus Ares. Nessa fase, apenas os aristocratas, chamados de eupátridas, tinham direitos políticos.

Entretanto, o desenvolvimento do comércio e do artesanato aumentou a influência dos artesãos, os demiurgos, que passaram a reivindicar o direito de participação na política. Além disso, os pequenos proprietários viviam insatisfeitos com a possibilidade de virarem escravos por dívidas. Querendo controlar a situação, o legislador Drácon criou o primeiro conjunto de leis escritas da cidade. Apesar de parecer uma decisão bem intencionada, para livrar a população de abusos, as leis eram extremamente pesadas.

O código de leis draconiano foi reformado pelo arconte epônimo Sólon, que ainda cedeu mais reformas, como a extinção da escravidão por dívidas, a restituição de terras que haviam sido confiscadas por dívidas e a nova divisão da sociedade baseada em critérios econômicos para redistribuir direitos e cargos públicos. Para diluir o poder do Areópago, Sólon criou três órgãos: a Bulé, composta por 400 membros e responsável pela proposição de leis; a Eclésia, assembléia popular que indicava membros para a Bulé e votava as leis ali propostas; e o Helieu, uma corte de justiça. Com isso, Sólon diminuiu o poder das elites sem atender às exigências mais radicais dos atenienses pobres. A insatisfação que restou abriu caminho para a ascensão de Pisístrato que, com forte apoio popular, tornou-se o primeiro tirano de Atenas, levando a cabo uma reforma agrária para redistribuir terras.

Tempos depois, tentando apascentar a sociedade ateniense, o arconte Clístenes instaurou a democracia direta como forma de governo. Ele diminuiu ainda mais o poder das famílias aristocráticas e aumentou o do povo comum. Fez isso ampliando o número de integrantes da Bulé de 400 para 500 e introduzindo o sorteio como método de preenchimento de cargos, de modo que todo cidadão podia ocupar cargos públicos. Clístenes também reformou as forças armadas, substituindo o antigo comandante, o polemarca, por dez estrategos eleitos anualmente.

No entanto, a maioria da população ainda era excluída da participação política, pois havia uma concepção limitada de cidadania. Segundo Aristóteles, na obra já citada, a sociedade do período democrático era formada por eupátridas, membros da antiga aristocracia; demiurgos, artesãos e comerciantes; e georgóis, pequenos proprietários de terras. Estes três grupos compunham a classe dos cidadãos, que correspondia a cerca de 10% do total de habitantes. Outras classes sociais eram a dos thetas, marginalizados e desempregados da cidade, e a dos metecos, estrangeiros estabelecidos em Atenas que trabalhavam com o artesanato e com o comércio. Junto aos escravos e mulheres, os thetas e metecos não eram considerados cidadãos.

De qualquer maneira, a democracia ateniense atingiu o auge no Período Clássico, sob o estratego Péricles, que instituiu os princípios de isonomia (igualdade de todos os cidadãos perante a lei), isegoria (igualdade de direito à palavra na assembleia) e isocracia (igualdade de participação no poder e na administração da cidade). Péricles criou um tribunal popular composto por 6 mil cidadãos para julgar todo tipo de causa. A decisão final era dada pelo próprio júri. Também foi instituída uma remuneração, a mistoforia, para os ocupantes de cargos públicos, permitindo que os mais pobres deixassem o trabalho por um tempo para se dedicar à política. Porém, a concepção restrita de cidadania continuou valendo.

A complexidade de Atenas fez com que fossem organizados locais para diferentes funções. O local de votação em Atenas era a colina Pnyx. Já a Ágora era uma praça pública no centro da cidade onde ocorriam reuniões e debates. A Acrópole era um complexo também construído em uma colina, que servia como fortificação militar, centro político e santuário religioso. A principal construção ali era o Partenon, um templo, dedicado à deusa Atena, de estilo jônico, com capitéis ornamentados e finas colunas, dando sensação de leveza, apoiadas sobre uma base decorada. A entrada na acrópole se dava pelo Propileu, uma construção de estilo dórico, com capitéis simples e colunas mais grossas, sem base. Finalmente, o principal local de entretenimento e cultura da cidade era o Teatro de Dionísio, ao lado da Acrópole, com capacidade para cerca de 17 mil espectadores. As peças apresentadas eram tragédias e comédias — aliás, gêneros inventados pelos gregos. Os temas das tragédias eram mudanças drásticas na vida das pessoas; os principais autores na época foram Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. Já as comédias se valiam do humor para criticar os costumes, satirizar os políticos e questionar o funcionamento das instituições. O autor mais famoso do gênero é Aristófanes. Nos teatros, somente homens atuavam, mas mulheres podiam assistir às peças acompanhadas por seus maridos. Os mais pobres assistiam às encenações gratuitamente.

Durante o Período Clássico, Atenas foi o centro cultural da Grécia. Houve um desenvolvimento notável das artes e da filosofia com pensadores como Sócrates e seu discípulo, Platão. Sócrates (469-399 a.C.) considerava o diálogo como o melhor caminho para atingir o conhecimento. Seu método consistia em duas etapas: a ironia, na qual ele fazia perguntas ao interlocutor para pôr em xeque as suas certezas acerca de determinado conceito; e a maiêutica, na qual ele fazia novas perguntas para aproximar o interlocutor do verdadeiro significado do conceito em questão. Por contrariar ideias tradicionais, Sócrates foi considerado como uma ameaça por autoridades atenienses, acusado de corromper a juventude e condenado à morte por ingestão de cicuta. Ele não deixou nada por escrito, mas suas ideias chegaram até os dias atuais por meio de seu discípulo, Platão.

Platão (427-348 a.C.), de família aristocrática (era descendente de Sólon), considerou a morte de Sócrates como uma expressão da decadência ateniense, e se retirou por um tempo da cidade. No sul da Itália, entrou em contato com os pitagóricos, com quem aprofundou seus conhecimentos sobre matemática. Nessa época, o filósofo começou a refletir sobre a essência das coisas, e teve suas primeiras ideias acerca do Estado ideal.

De volta à Atenas, Platão fundou uma escola chamada Academia, na qual se estudava filosofia, matemática e educação física. A principal ideia que ensinava era a de que o mundo dos fenômenos é ilusório, e o que se percebe dele são apenas sombras das verdadeiras ideias perfeitas, eternas e incorruptíveis que habitam o Mundo das Ideias. Para Platão, a inteligência de cada pessoa seria uma consequência de tudo o que a sua alma contemplou no Mundo das Ideias antes de encarnar no mundo físico. Por conta disso, algumas pessoas seriam fatalmente mais capazes de aprender a verdade do que outras. Essa concepção levou Platão a ser contra a democracia ateniense, pois, para ele, a cidade deveria ser governada pelas “almas de ouro”, nas quais se sobressai a parte racional da alma, ou seja, os filósofos, os únicos capazes de buscar o bem e a justiça. Os demais habitantes da cidade se dividiriam entre as almas de prata, que têm a parte irascível da alma mais desenvolvida, às quais caberia a defesa da cidade, e as almas de bronze, que têm a parte apetitiva mais desenvolvida, às quais caberia o trabalho na agricultura.

A partir da comparação entre a pluralidade de ideias em Atenas, com nomes como Sócrates e Platão, e a disciplina militar de Esparta, já é possível perceber que as cidades gregas diferiam significativamente umas das outras. Gregos de diferentes póleis rivalizavam e ocorriam conflitos internos. Mas havia ocasiões em que as cidades se uniam. Por exemplo, durante a realização de eventos religiosos. Símbolos do respeito dos gregos pela religião e pelos deuses foram os monumentais Templo de Ártemis (em Éfeso) e a Estátua de Zeus Olímpico (do famoso escultor Fídias), duas das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, ambas já destruídas. Enquanto estiveram de pé, foram locais de peregrinação.

Além dos deuses, uma característica da religião cívica dos gregos era a veneração de heróis — semideuses nascidos de relacionamentos entre deuses e mortais. Exemplos são Prometeu, que roubou o fogo celeste para dá-lo aos homens, sendo condenado por Zeus a ficar no alto de um rochedo, acorrentado, para que todos os dias uma ave viesse comer um pedaço do seu fígado. Zeus também teria punido a humanidade, fazendo com que Pandora abrisse a caixa (ou ânfora, dependendo da versão; as ânforas são vasos decorados) que continha todos os males. Também alvo da justiça dos deuses, o herói Hércules foi condenado a cumprir 12 árduas tarefas após matar sua mulher e filhos sob efeito de um feitiço. Foi Hércules quem libertou Prometeu de seu aprisionamento no rochedo. No entanto, a tarefa de dar fim à Medusa coube a outro herói, Perseu. Mas a coragem não era a única virtude dos heróis; Édipo ganhou fama devido à sua inteligência, quando resolveu o enigma “Qual é o animal que anda com quatro patas ao amanhecer, duas ao meio-dia e três ao entardecer?”, criado pela Esfinge que aterrorizava a cidade de Tebas. Com a resposta correta de Édipo ao enigma, a Esfinge foi derrotava e a cidade teve paz.

Além disso, os Jogos Olímpicos, realizados a cada quatro anos em homenagem a Zeus, também eram eventos essencialmente religiosos. Durante esse importante evento, guerras entre cidades gregas eram interrompidas e participantes de diferentes localidades se esforçavam para mostrar o melhor desempenho nas diversas modalidades esportivas existentes. A recompensa por todo esse esforço era simbólica: uma coroa com folhas de louro e a recepção calorosa na volta do atleta vitorioso à sua cidade, na qual, muitas vezes, erguiam-se estátuas em homenagem a ele.

Outra ocasião que exigiu a união das cidades gregas, desta vez por motivos mais graves, foi quando os persas ameaçaram a Grécia, dando início às Guerras Médicas. Muito do que se sabe sobre essas guerras deve-se a Heródoto, chamado por alguns de “pai da história”, que viajou até lugares chave da guerra e entrevistou habitantes. Os persas, na época em que eram governados pelo rei Ciro, já haviam invadido colônias gregas na Ásia Menor. Depois que essas colônias reagiram com o apoio de Atenas, o então rei dos persas Dario I decidiu atacar a Grécia continental, o que culminou com a batalha marítima de Maratona, vencida pelos gregos sob comando do ateniense Milcíades. Em resposta, Xerxes, filho e sucessor de Dario, mandou um enorme exército contra os gregos. Na batalha do desfiladeiro das Termópilas, soldados espartanos, liderados pelo rei Leônidas, e mais alguns reforços de outras cidades, resistiram, dando tempo para os atenienses salvarem habitantes e organizarem a resistência. Após se desvencilhar dos espartanos, os persas incendiaram a Atenas abandonada e seguiram, mas a partir daí sofreram sucessivas derrotas. Os gregos ainda lutaram em mais duas grandes batalhas contra os persas: a batalha marítima de Salamina, sob liderança do ateniense Temístocles; e a batalha de Plateias, sob liderança do espartano Pausânias. Ambas as batalhas foram vencidas pelos gregos.

Com a desistência dos persas e o fim das Guerras Médicas, as cidades gregas resolveram fundar a Liga de Delos para melhor se protegerem contra potenciais invasores. A cidade de Atenas ficou responsável por administrar os recursos recebidos de todas as cidades para organizar a defesa da Grécia. Entretanto, os atenienses começaram a utilizar os recursos em interesse próprio, para reconstruir a própria cidade. Outras póleis (incluindo Esparta), insatisfeitas e temendo que Atenas ficasse muito poderosa, formaram a Liga do Peloponeso para se contrapor à Liga de Delos. Houve um período de tensão até que as duas ligas declararam guerra uma contra a outra: foi a Guerra do Peloponeso. A principal fonte sobre esse conflito é a obra de Tucídides. Esse historiador foi testemunha ocular da guerra.

Esparta contava com um exército maior e mais bem preparado, enquanto Atenas tinha uma força naval superior. Navios atenienses realizavam ataques costeiros enquanto a população, por ordem de Péricles, mantinha-se recolhida dentro das muralhas da cidade, sobrevivendo de grãos que eram importados do Egito e da Crimeia.

O conflito chegou a um impasse, o que levou a uma trégua quando Atenas e Esparta assinaram a Paz de Nícias, com validade de 50 anos. Nos anos seguintes, a população e as lideranças de Atenas se desentenderam e defensores da oligarquia ganharam força. Atenas se enfraqueceu. Os espartanos aproveitaram e romperam o tratado de paz, cercando Atenas, bloqueando a entrada de grãos e forçando a rendição.

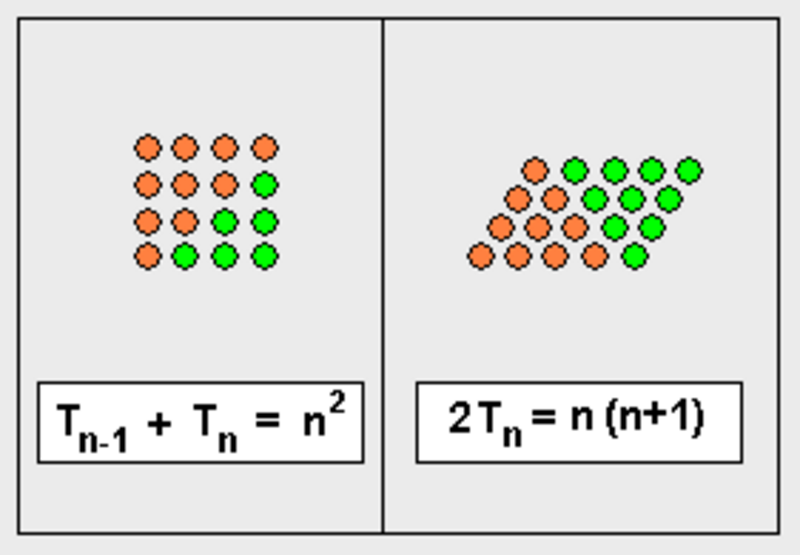

Ao final da Guerra do Peloponeso, a Grécia como um todo ficou debilitada. Sabendo disso, o rei Filipe II da Macedônia (território ao norte da Península Balcânica) decidiu invadir a Grécia. Para ter um herdeiro à altura, Filipe II entregou seu filho, Alexandre, aos cuidados de Aristóteles. Esse grande filósofo, fundador da escola conhecida como Liceu (próxima a Atenas), foi amigo de Platão, mas discordava dele quanto ao fato das ideias universais habitarem o Mundo das Ideias, pois, para Aristóteles, as ideias existem nas próprias coisas, e só se pode conhecê-las por meio do estudo e da pesquisa. Com essa mentalidade, Aristóteles desenvolveu a física, a biologia, a zoologia, a botânica, e também a lógica e a ciência política. Tendo sido aluno de Aristóteles, Alexandre Magno (ou o Grande) se tornou um exímio estrategista, organizando seus homens em enormes fileiras, armados com lanças compridíssimas para ferir os inimigos à distância, ao mesmo tempo em que a cavalaria (geralmente liderada pelo próprio Alexandre) atacava pela retaguarda. Alexandre ampliou as vitórias de seu pai, conquistando a Pérsia, o Egito, parte da Índia e se tornando senhor do mais vasto império que a humanidade já vira. Ele se dizia libertador dos povos que derrotava, mas considerava a cultura grega como a melhor existente e promoveu a sua difusão por todo o império. A mistura de tradições gregas com traços culturais do oriente deu origem ao helenismo.

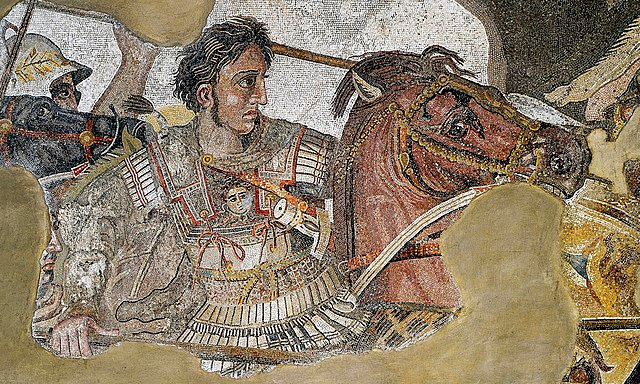

Com a morte de Alexandre aos 32 anos depois de uma breve doença, o general Antígono Monoftalmo da Macedônia tornou-se um candidato a assumir o seu lugar. O filho de Antígono, Demétrio Poliórcetes, ajudou o pai e tentou conquistar outros territórios, mas foi frustrado no cerco à ilha grega de Rodes, pois os habitantes resistiram e conseguiram manter sua independência. Para comemorar, erigiram o Colosso de Rodes, uma estátua representando o deus Hélio. Esse monumento, uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo (hoje já destruído devido a terremotos), indiretamente simbolizava a resistência grega à divisão e domínio dos reinos de Alexandre.

O general Antígono e seu filho foram definitivamente derrotados na Batalha de Ipsos, na atual Turquia, por uma coalizão de outros generais que os temiam. Após isso, o império de Alexandre ficou dividido entre os generais vencedores, os chamados diádocos (sucessores): a Macedônia e a Grécia ficaram com Cassandro (que mandou matar a mãe Olímpia e um filho de Alexandre), a Trácia (a leste da Macedônia) e a atual Turquia ficaram com Lisímaco e a parte oriental, incluindo a Síria, a Babilônia e a Pérsia, ficou com Seleuco.

Já o Egito (bem como a Palestina e a Fenícia), logo após a morte de Alexandre, coube a Ptolomeu I Sóter, o fundador da dinastia de faraós ptolomaicos. Esse soberano contratou o filósofo grego Demétrio de Faleros para modernizar a cidade de Alexandria, estabelecida pelo próprio Alexandre no Egito. Nesse projeto foram erguidos teatros, o Museu e a Biblioteca de Alexandria, a maior da Antiguidade, com cerca de 700 mil volumes. Também começou a ser construído o Farol de Alexandria, na ilha de Faros, concluído pelo filho de Sóter, Ptolomeu II Filadelfo. Esse farol também é considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, mas, após sofrer os efeitos de fortes terremotos, já não existe mais. A luz do farol, produzida por uma fogueira acesa em seu topo, era refletida por uma enorme placa de bronze bem polida para ser vista a até 50 quilômetros de distância.

Alexandria continuou sendo um centro cultural por muitos séculos, tendo atraído as melhores cabeças pensantes do mundo grego. Foi lá onde o astrônomo Aristarco de Samos conjecturou que a Terra gira em torno do Sol e que o matemático Euclides escreveu a obra Os Elementos, condensando todo o conhecimento geométrico da época, e deu aulas de geometria para o faraó. Este perguntou se não havia um caminho mais curto para aprender a matéria do que o caminho apresentado nos Elementos, ao que Euclides respondeu: “não existem estradas reais para a geometria”, numa referência às bem conhecidas estradas da época, que ligavam pontos distantes e facilitavam as viagens.

Também foi em Alexandria que o inventor Arquimedes, da colônia grega de Siracusa (na Sicília), estudou antes de fazer suas contribuições à matemática, à física e à engenharia. Na matemática, Arquimedes resolveu a dificuldade com os números irracionais nascida com a crise dos incomensuráveis dos pitagóricos. Ele fez isso sugerindo a aproximação por números racionais de números irracionais sempre que estes surgissem. É a ideia por trás do seu método da exaustão. Arquimedes também combateu o temor do infinito, duvidando da existência de quantidades infinitas no mundo material, como o número de grãos de areia do deserto que, apesar de grande, é finito. Na física, ele descobriu o Princípio de Arquimedes, que supostamente o ajudou a decidir se a coroa do rei de Siracusa era de ouro mesmo ou se o ourives o havia enganado, sem necessidade de desmanchar a joia. Na engenharia, Arquimedes inventou o parafuso e a roda dentada, e, quando romanos atacaram sua cidade, ele incendiou navios inimigos com espelhos refletores.

Mais tarde, Antíoco IV Epifânio, herdeiro do Império Selêucida, invadiu o Egito, afugentou o então faraó Ptolomeu V e tomou também a Palestina. Nessa época, Antíoco fez pressão sobre os judeus e tentou helenizá-los, proibindo o culto ao Deus único e instituindo o culto a deuses pagãos no Templo de Jerusalém, onde, inclusive, sacrificou porcos — animais vistos como impuros pelo judaísmo — para Zeus. Para os oprimidos, esse insulto foi a gota d’água. A resistência, liderada por Judas Macabeu (que significa “Martelo”, em homenagem à sua bravura) é descrita nos dois livros dos Macabeus, considerados sagrados pelos católicos, mas apenas documentos históricos pelos protestantes. Os judeus conseguiram defender a sua liberdade religiosa. O Império Selêucida, por sua vez, depois de chegar a competir com os romanos, foi derrubado pelos partas (uma tribo nômade), que fundou o Império Parta.

Já na época da dominação romana sobre o Egito, Alexandria foi o lar de Hipátia, filósofa de índole neoplatônica, matemática e astrônoma, comentadora da Aritmética de Diofanto, das Seções Cônicas de Apolônio e de obras sobre astronomia, mas suas anotações foram perdidas, assim como seus ensinamentos filosóficos. Hipátia exerceu forte influência sobre personalidades importantes de sua época até ser assassinada de forma cruel por um grupo de cristãos radicais. Alguns historiadores consideram o assassinato de Hipátia como o episódio que marcou o fim da Antiguidade Clássica, embora o mais comum seja considerar a queda do Império Romano do Ocidente como esse marco histórico.

A história da Grécia Antiga é riquíssima e de fundamental importância para a civilização ocidental, cujos ingredientes básicos são a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. A história da Grécia diz muito sobre o mundo atual, é uma fonte inesgotável de lições e uma memória de acertos e erros para todas as democracias modernas e para a humanidade de modo geral. ■